免疫治療通過激活免疫T細胞的功能,特異性識別并消滅腫瘤細胞,是人類未來攻克癌癥的最有潛力的手段之一。免疫T細胞表面受體(TCR)在識別并清除腫瘤細胞的過程中發揮著關鍵作用。但是,如何讓T細胞更好應用于癌癥治療一直是各國科學家面臨的重點和難點,而其中最核心的問題之一是TCR如何識別腫瘤細胞上的由基因突變所產生的新抗原(Neoantigen)(“非我”抗原)。

近日,浙江大學醫學院基礎醫學系陳偉教授課題組聯合中科院生物物理研究所婁繼忠團隊從原子水平到細胞水平跨尺度揭示了生物力如何動態調控抗原呈遞分子(pMHC-I)的構象變化來決定TCR的非我抗原識別,闡釋了T細胞受體精準特異性識別非我抗原的分子機制。這項研究為未來尋找腫瘤新抗原以及基于新抗原的T細胞免疫治療提供了基礎理論和技術支持。

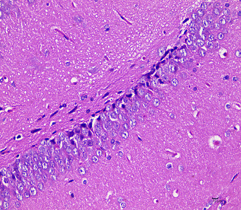

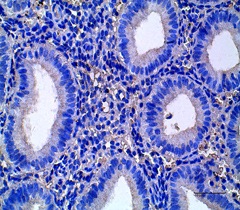

準確快速找到并清除受病原感染的細胞或者基因突變的腫瘤細胞是維護生命體健康的重要保障,人體免疫系統中的CD8+T淋巴細胞(T細胞)在此過程中的發揮著至關重要的作用。

T細胞主要通過其表面受體TCR特異性識別靶細胞表面MHC-I分子呈遞的“非我”或腫瘤新生抗原多肽(激動型),快速觸發T細胞殺傷靶細胞的免疫功能。然而,人體內抗原種類繁多(>1018),而且“非我”抗原和“自我”抗原的差別極小(往往僅相差幾個氨基酸殘基)。

TCR如何迅速、精準地在浩如煙海的“自我”抗原中找到“非我”抗原是免疫學領域中最核心的問題之一,也是未來臨床基于T細胞的免疫治療(特別是TCR-T)的關鍵之一。

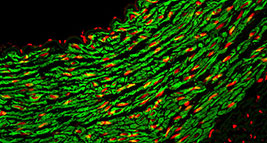

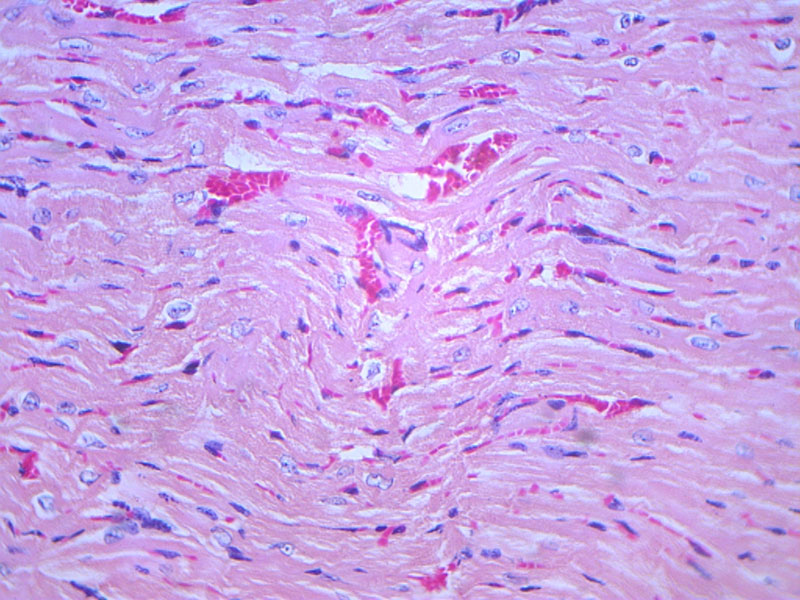

TCR與激動型的抗原分子之間會產生特異性相互作用,且生物力可以增強其相互作用,從而放大“自我”與“非我”抗原之間的差別。課題組進一步深入挖掘出了這個過程中的分子機制。發現T細胞通過TCR分子與“非我”抗原相互作用后,生物力促使“非我”抗原的構象發生變化并與TCR形成“逆鎖鍵”,TCR與非我抗原“粘貼”更加緊密且相互作用增強;同時,對于“自我”抗原,不發生上述構象變化,由此生物力可以迅速將其與TCR分子分開并削弱它們之間的相互作用。

實驗發現不加力的情況下,“自我”與“非我”抗原與TCR的結合時間差不多;但是在加力的情況下,“非我”抗原與TCR的結合時間要長出十幾倍。因此,生物力通過引發pMHC-I的構象變化,多部級聯放大“自我”和“非我”抗原的差別,幫助TCR實現精準的“非我”抗原識別。

研究結果不僅為T細胞精確識別不同抗原提供了重要的理論依據,同時對新生抗原的精確預測、新興免疫治療藥物的開發(特別是基于新抗原的TCR-T細胞免疫治療的研發)以及優化疾病臨床免疫治療方案提供了關鍵的基礎理論和技術支持。

通過生物力,腫瘤細胞和正常細胞在生物學上的差異被放大。因此未來如何能夠通過這一規律,找到特異性識別腫瘤的T細胞并加以擴增,使其能夠更有效的殺傷腫瘤細胞,是未來腫瘤免疫治療(特別是實體瘤)的臨床研究的重要方向之一。

部分晚期腫瘤病人的PD-1的免疫治療效果不理想,其中一個原因有可能是T細胞激活的第一信號,抗原識別出了問題。基于這個新機制,課題組還對臨床PD-1的免疫治療部分病人無效的潛在原因提出了新的觀點:腫瘤病人的HLA一類分子的基因突變或者基因類型可能影響pMHC在生物力情況下的構象變化,削弱了TCR的抗原識別,從而影響了PD-1等免疫治療中T細胞的有效激活。

科研人員總結出發現“自我”與“非我”結構上的差別規律隨著新的TCR及新抗原結構的發現,原有的區分規律不斷失效;而生物力所導致的抗原呈遞分子的構象變化很好地放大了“非我”和“自我”抗原分子的差別,揭示了更本質的TCR抗原識別的內在規律。

血流的剪切力,爬行中細胞骨架產生的拉力,細胞與細胞之間的粘附力等都可以作用在細胞及相關蛋白分子上。然而,就像身處重力環境下的萬有引力,直到牛頓被蘋果砸中人們才逐漸“看到”這個力的存在。

這項研究中,科研人員搭建了單分子檢測儀器,通過單細胞水平的單分子生物膜力學探針,定量檢測了一個T細胞受體和一個抗原分子之間生物力作用下的結合的時間,并測得細胞在尋找抗原的最佳力值和結合時間。另外,課題組通過高性能計算的分子動力學模擬計算出了TCR和抗原呈遞分子的力致動態構象變化規律,同時結合生物化學和生物物理的方法,利用單分子磁鑷技術直接觀測到抗原呈遞分子13納米左右的力致構象變化。

觀測蛋白構象變化通常利用結晶、電鏡、熒光顯微鏡成像等準靜態的方法,但要達到納米級的直接動態觀測,特別是生物力作用下的蛋白質構象變化,上述方法比較難,而單分子力學操控技術則是一個更直接且更有效的方法,這也是去年諾貝爾物理學獎‘光鑷’技術的重要應用之一。

![貴州吉創生物技術有限公司[官網]](/Public/Uploads/image/picture/160userid20180911_p1536645747.png)